ブラインドの操作は、使い慣れていないと難しく感じてしまいますよね。

次のような場面でお困りではありませんか?

- ブラインドを上げ下げしたいんだけど、どこを引っ張ればいいの?

- スラット(羽根)の角度を調整したいけど、やり方がわからない。

- ナナメになったまま直せない!どうしよう。

こんなときには「ああでもない、こうでもない」と闇雲に触るよりも、正しいやり方を確認してから操作する方がスムーズにいきます。

昇降やスラット(羽根)の角度調整は種類によって異なるため、それぞれのやり方をチェックしていきましょう。

ブラインドの操作方法には、①コード&ロッド式②ワンポール式③ループコード式(ドラム式)④電動式の4種類があります。

この記事では『タイプ別ブラインドの操作方法』『困ったときのトラブル回避方法』をご紹介していきます。

目次

ブラインドの4つの操作方法

ブラインドの操作方法で主流なのは、次の4タイプです。

- コード&ロッド式(ポール式)

- ワンポール式

- ループコード式(ドラム式)

- 電動式

操作方法とひと口に言っても「コードがついているタイプ」「スティックがついているタイプ」「リモコンで操作するタイプ」など色々あり、それによってブラインドの昇降やスラット(羽根)の角度調整の方法は異なります。

順番にやり方をチェックしていきましょう。

①コード&ロッド式(ポール式)

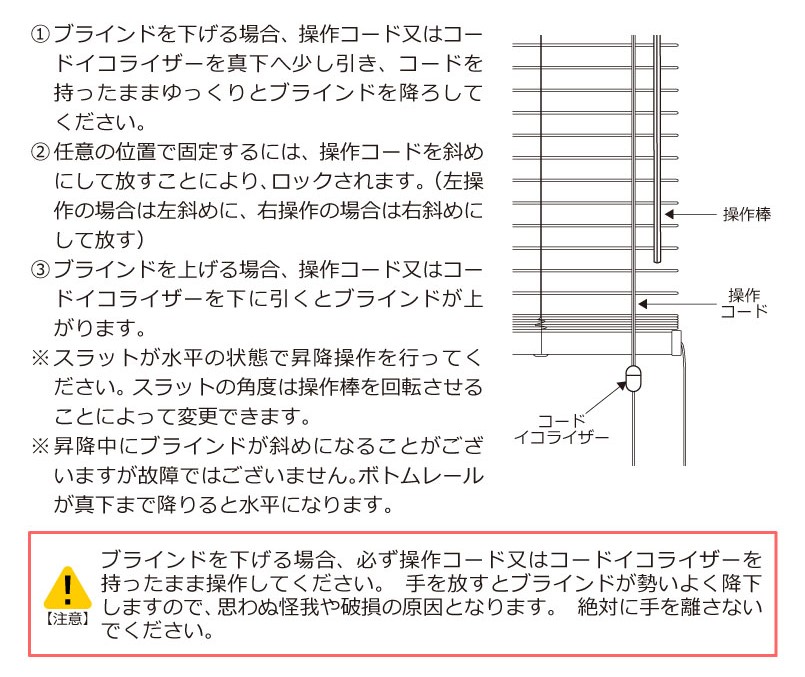

コード&ロッド式はブラインドの昇降をコード、スラットの角度調整を操作棒(スティック)で行うスタイル。

「昇降はコード」「スラットの角度調整はポール」と分類されているので感覚的にわかりやすく、誰でも簡単に操作ができるところが魅力です。

【びっくりカーペット】のオリジナルブラインドでは、コード&ロッド式を採用しています。

◇こんな人におすすめ(コード&ロッド式)

- 直感的に操作しやすい方式がいい。

- 商品の選択肢が広い方がいい。

- リーズナブルな価格のものがほしい。

- トラブルが少なく、寿命が長いものがほしい。

下げるときはコードに手を添えゆっくりと。

途中ではなして勢いよく落下させないように気をつけましょう。

◇ブラインドの昇降

ブラインドの昇降は、次のような手順で行います。

昇降コードを真下に引くとブラインドが上がり、任意の位置でストッパーをかけると停止。

ストッパーを解除するとブラインドの重みで自然に下がる仕組みになっています。

ストッパーはナナメにグッとひくとかかります。

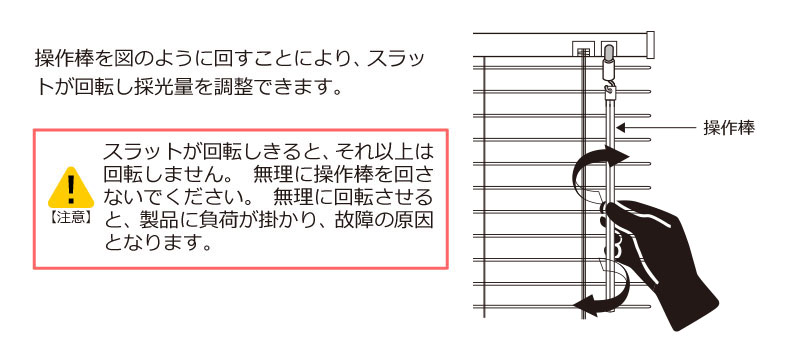

◇スラット(羽根)の角度調整方法

スラットの角度調整は、ポール(操作棒)をクルクル回転させることで行えます。

上からの視線や下からの視線を遮りたい場合には、スラットに角度をつけると◎。

目隠ししつつ光量や風通しもコントロールできるのがブラインドのメリットなので、この機能は最大限活用したいですね。

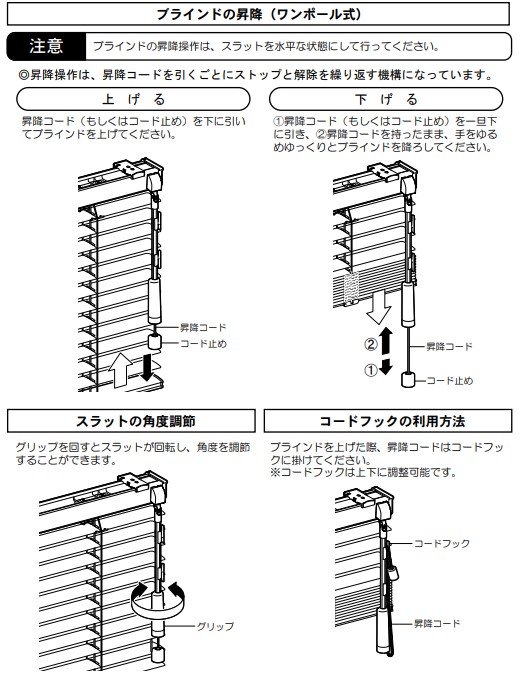

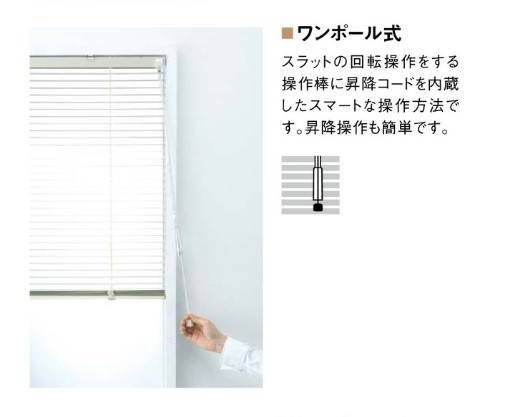

②ワンポール式

ブラインドの昇降とスラットの角度調節が1本のポールで行えるワンポール式。

シンプルなすっきりとしたデザインが魅力です。

操作ポールが筒状になっており、ポールの中に昇降コードが入っています。(ポールの先っぽからコードがびよーんとのびる感じ。)

コードを引くとブラインドが上がり、ポールを回転させるとスラットの角度調整が行えます。

◇こんな人におすすめ(コード&ロッド式)

- 直感的に操作しやすい方式がいい。

- シンプルですっきりした見た目にしたい。

③ループコード式(ドラム式)

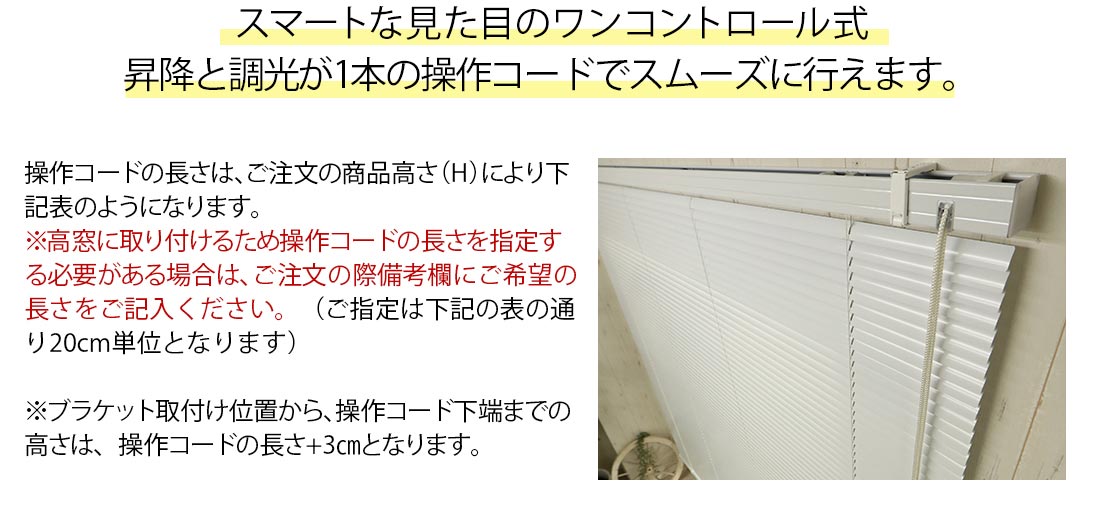

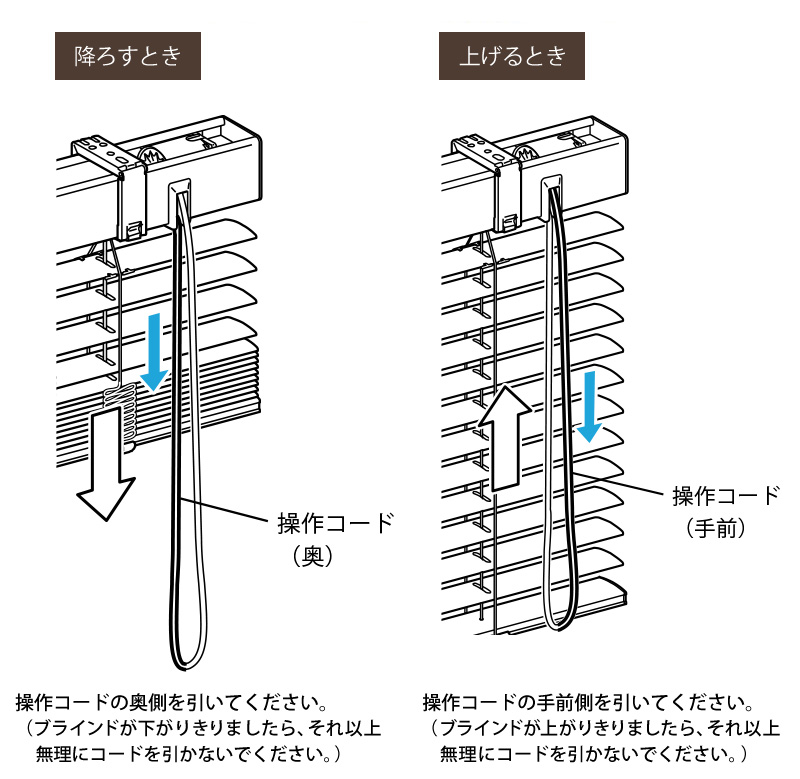

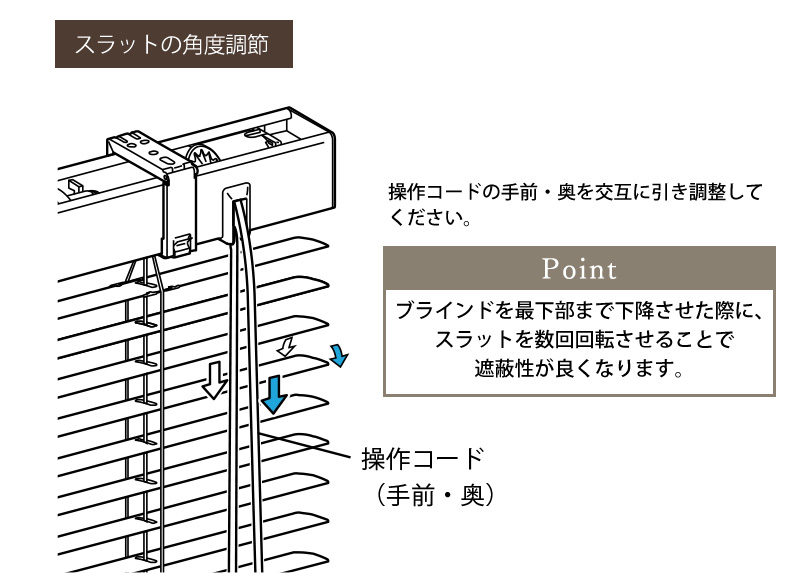

ブラインドの昇降とスラットの角度調節が1本のコードで行えるループコード式。

メーカーによっては、ドラム式やワンコントロール式と呼ばれることもあります。

コードを引く力が少なくてよいので、女性やお年寄りが使用する場面でも活躍します。

特に重みのある大型ブラインドを手動操作する場合には、ループコード式がダンゼンおすすめです。

手前側の操作コードを下に引くとブラインドが上がり、奥側の操作コードを下に引くと下がる仕組みです。

スラットの角度調整も、操作コードを引いて行います。

◇こんな人におすすめ(ループコード式/ドラム式)

- 女性やお年寄りも、軽々操作できるものがいい。

- 重みのある大型ブラインドを設置したい。

- 開閉頻度が少ない場所に設置する予定だ。

- トラブルが少なく、寿命が長いものがほしい。

④電動式

ヘッドボックスに内蔵されたモーターの力でブラインドの昇降やスラットの回転ができる電動式。

スイッチやリモコンで操作可能で、大きな窓や手の届かない高窓への設置が適しています。

ワンタッチで操作できるので便利ですが、費用がかさむのがこちらのタイプ。

◇こんな人におすすめ(電動式)

- 大きな窓、天窓などに設置したい。

- 離れた場所からリモコン操作がしたい。

- 窓数が多いので、一斉に操作したい。

こんなときどうする!?トラブル回避方法

あやまった操作方法はトラブルや故障の原因になるため、無理やり動かそうとするのはNG!

かえって事態を悪化させてしまうこともあるので注意しましょう。

アルミブラインドのトラブルでよくあるのは「ナナメのまま下がっちゃった」というパターンです。

どのように対処すればいいのか、やり方をチェックしましょう。

ナナメになっちゃった!を解決する3ステップ

アルミブラインドがナナメになっちゃった!

これは”ブラインドあるある”ですよね。

「アレ?アレ?どうなってるの?アレ?」って、元に戻そうと焦れば焦るほど、ますますナナメになっちゃうスパイラルが発生します・・・。汗

でも大丈夫。

ちゃんと戻ります。

次の3つの手順に沿って、確認してみましょう。

◇ナナメになったときの対処法◇

- 物が緩衝していないか確認する。

- ブラインドを一番下まで下げる。

- ゆっくり巻き上げる。

ブラインドがナナメになってしまった場合には、次のような原因が考えられます。

- 物が緩衝している。

- 昇降コードをばらして引っ張ってしまった。

アルミブラインドに物がぶつかってナナメになっているなら、取りのぞいて操作がスムーズにできる状態に整えてください。

それができたら、ブラインドを一番下まで下げきりましょう。

ズレたままの状態で上げると故障の原因になるのでご注意ください。

ブラインド操作で困ったら、”下げる”が基本と覚えておくと◎。

昇降コードが複数にわかれている場合は、

- 同時に引っ張るようにする。

- コードライザーの位置を調節する。

などの工夫をしてズレを予防しましょう。

大型ブラインド取り扱い時の注意点

大きな窓のサイズにあわせた大型ブラインド。

普通サイズの窓よりも重さがあるので、取扱いの際には注意しましょう。

巻き上げるときも下げるときも重たいので、操作途中でうっかりコードから手をはなしてしまわないようにしてください。

落下時の衝撃が大きく、破損やトラブルの原因になってしまいます。

大きな窓にアルミブラインドを設置する場合には、リモコンやスイッチ操作で昇降できる『電動式』の導入をおすすめします。

また、大型ブラインドには

- 昇降時の動作に力がいる。

- 昇降に手間がかかる(重いので)ため、掃き出し窓の出入りが頻繁な場所には不便。

- 昇降操作の摩擦でコードが傷みやすい。寿命が短くなる。

などのデメリットがあります。

幅180㎝を超えるようであれば、ブラインドを複数枚に分割して設置しましょう。

大きな窓を1枚のブラインドでカバーすると見た目はすっきりした印象になりますが、操作のしやすさや寿命の長さを考えると2連3連とブラインドを連ねて設置する方が得策です。

まとめ

ブラインドの主流な操作方法には、①コード&ロッド式②ワンポール式③ループコード式(ドラム式)④電動式の4種類があります。

ブラインドの昇降や角度調整のやり方は種類によって異なるため、ご自宅のブラインドがどのタイプなのかを確認してから操作しましょう。

ブラインドの購入を検討されている場合には、見た目や操作のしやすさ、お値段などを比較検討しながら選ぶことをおすすめします。