「カーテンを洗濯機で洗いたい!でも、普通のコースで洗濯しても大丈夫なの?」と疑問に思ったことはありませんか?

最近の洗濯機は洗うコースも洗い方もたくさん選べて「すごい!」と思うのですが、反面せっかくの機能を使いこなせない自分にげんなりしてしまうことがあります…。

私の話はさておき、カーテンを洗うときもどの洗濯コースが最適なのか迷ってしまいますよね。

「生地が傷まずキレイに洗えるコースを選びたい!」

「あわよくば乾燥まで完了しちゃいたい!」様々な要望もあると思います。

というわけで、この記事ではカーテンを洗う時におすすめの洗濯コースと、カーテンを洗濯機で洗う方法を解説いたします。

目次

カーテンの洗濯コースは『洗濯表示』で決まる

カーテンの洗濯コースは、洗濯表示によって変わります。

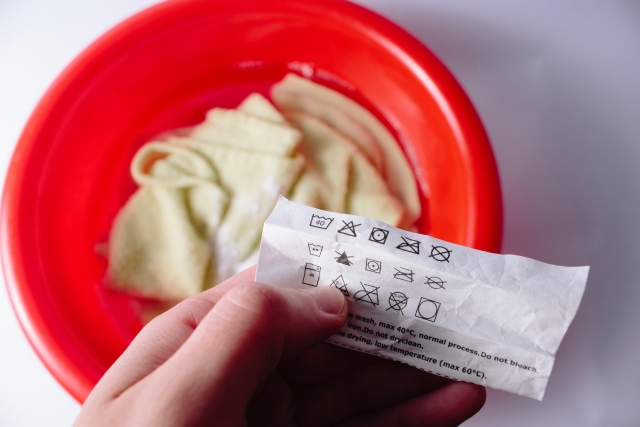

洗濯表示とは、家庭での洗濯の仕方、漂白・乾燥の仕方など生地の取り扱いについて書かれたマークのことです。

衣服などにもついているお馴染みのマークです。

カーテンの洗濯コースを選ぶ前に、必ず洗濯表示を確認しましょう。

洗濯表示の確認方法

洗濯表示はカーテンの端など、目立たないところについていることが多いです。

どうしても見つからない場合は、取扱説明書なども確認してみてください。

こちらのマークすべてが洗濯方法に関する表記なので、しっかりと確認していきましょう。

【洗濯表示別】カーテンにおすすめの洗濯コース

ここでは、洗濯表示別におすすめの洗濯コースをご紹介いたします。

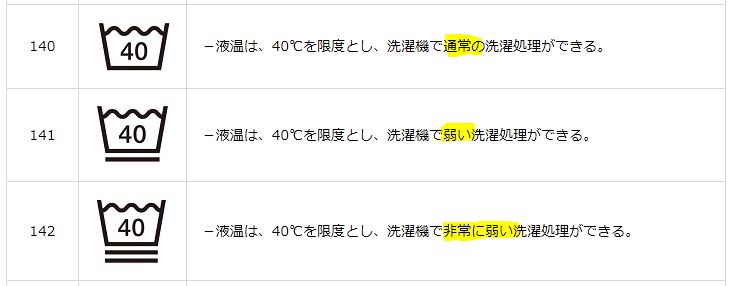

洗濯表示とおすすめの洗濯コースを表にまとめましたので、ご覧ください!

| 洗濯表示 | おすすめ洗濯コース |

【洗濯機洗いOK】 |

大物洗いコース 毛布コース |

【手洗いOK】 |

ドライモード 手洗いモード おうちクリーニング |

それぞれのコースについて詳しく解説していきますね。

洗濯機OKなら『大物洗いコース』

洗濯機洗いができるカーテンには桶のようなマークがついています。

「洗濯機OK」の表示があるカーテンは、洗濯による色落ちや色あせが少なく、縮みにくい生地が使われています。

容量が大きいので水をたっぷり使って優しく洗う『大物洗いコース』『毛布コース』がおすすめです。

桶に数字が書いてある場合は、その数字よりも低い水温で洗いましょう。

また、桶に下線が引いてある場合は弱い洗濯処理が必要ですので、水流を弱に設定するようにしましょう。

手洗いOKなら『ドライコース』

手洗いできるカーテンには桶に手を入れているマークがついています。

手洗いが必要なカーテンは、デリケートな素材が使われていますので基本は手で洗うことを推奨しております。

どうしても洗濯機を使いたい方は、自己責任で行ってください。

洗濯機で洗う場合は『ドライモード』『手洗いモード』『おうちクリーニング』など生地に優しい洗濯方法がおすすめです。

手洗いコースは少ない水で優しく洗う方法なので、水に弱い生地でも洗いやすいという特徴があります。

水が少ないので、洗剤を多く入れすぎないように注意してください。

手洗いのマークがついているときは、おしゃれ着用洗剤などデリケートな生地でも大丈夫な洗剤を選んで洗うようにしましょう。

洗濯不可の場合

洗濯ができないカーテンには桶に×が書かれたマークがついています。

洗濯不可マークがついている場合は、残念ながら自宅で洗うことはできません。

縮んだり、傷んだりとトラブルのもとになってしまうのでクリーニング店に持って行きましょう。

洗濯機のコースを選ぶときの注意点

「洗濯コースがわかればこっちのもの!さっそく洗濯機に入れちゃえ!」となってしまいそうですが、ちょっと待って!

実は、洗濯コースを選ぶときに気を付けるべきことが1点あります。

それは…洗濯コースは『すすぎ』で止める!ということです。

カーテンは衣類などよりも繊細な生地です。

熱や強い振動が加わると、生地が縮んだり生地が傷んだりしてしまいます。

そのため、脱水・乾燥機はトラブルのもとになってしまうんです。

特に乾燥機は生地にかなりの負担がかかるので、絶対かけないようにしてください。

乾燥や脱水をしてしまわないよう、洗濯コースを選ぶときは『すすぎ』で止めてくださいね。

脱水は短時間であればかけても大丈夫です。

洗濯が終わった後に時間を確認しながら脱水を行ってください。

詳しい方法は次の章で紹介しますね。

【簡単7ステップ】カーテンを洗濯機で洗う方法

では、ここからは実際にカーテンを洗濯する方法をご紹介いたします。

カーテンを洗濯するときは、洗濯ものがよく乾く天気の良い

カーテンを洗濯する手順は以下の通りです。

★カーテンを洗濯機で洗う手順★

- カーテンを開閉して埃を落とす

- カーテンフックを外す

- カーテンをたたんでネットに入れる

- 洗濯機で洗濯する

- 脱水する

- カーテンレールに干す

洗濯コースが違っていても、大まかな流れは同じです。

洗濯表示に合わせて、コースを選ぶようにしてくださいね。

ステップ①カーテンを開閉して埃を落とす

カーテンに埃が付着した状態で洗濯機にかけると、水に流れ出た埃やゴミが生地に戻って、黒ずんでしまいます。

カーテンを洗濯機に入れる前に、目に見える埃・ゴミを取り除き、数回開け閉めして埃を下に落としましょう。

強く叩いたり、ブラシでごしごしすると生地が傷んでしまいます。

大まかな汚れが落とせれば大丈夫ですので、優しく払い落としましょう。

ステップ②カーテンフックを外す

カーテンの埃を落とせたら、次はカーテンを外していきます。

カーテンレールに引っ掛かっているフックを外していきましょう。

カーテンが外れたら、カーテンに取り付けられているフックも外しましょう。

カーテンに重り(ウエイト)が入っていることもありますが、こちらは通常取り外せなくなっています。

ですのでウエイトは無理に外さず、そのまま洗濯してください。

ステップ③カーテンをたたんでネットに入れる

カーテンをくしゃっと丸めてポイっと洗濯機に入れると、洗濯している間にしわくちゃになってしまいます。

カーテンはキレイにたたんで、ネットに入れた状態で洗濯機に入れるようにしましょう。

カーテンのひだに沿って蛇腹折りし、ネットに入るように2つ折りか3つ折りにしてください。

洗濯ネットのサイズが小さいと、洗濯中にもみくちゃになってしまいます。

カーテンを入れる洗濯ネットは、ゆったりサイズの方が安心です。

布団やマルチカバーを洗濯できるような、大物洗い用の大きいサイズのネットを使うようにしましょう。

カーペット用洗濯ネット

ステップ④洗濯機で洗濯する

カーテンを洗濯ネットに入れたら、いよいよ洗濯機の出番です!

洗濯コースは、先ほど説明した通り洗濯表示に沿って選んでください。

| 洗濯表示 | おすすめ洗濯コース |

【洗濯機洗いOK】 |

大物洗いコース 毛布コース |

【手洗いOK】 |

ドライモード 手洗いモード おうちクリーニング |

洗剤は中性洗剤がおすすめです。

『手洗い』表示のついているカーテンは、おしゃれ着用中性洗剤など生地に優しい洗剤を選びましょう。

洗濯コースは『すすぎ』までにして、脱水は自分で確認しながら行ってください。

カーテンを1回で洗濯できる枚数は、洗濯機の容量で変わります。

洗濯機の容量の7割程度を目安にしましょう。

ステップ⑤脱水する

洗濯機が止まったら、30秒ほど脱水機能を使って脱水しましょう。

長時間脱水すると、生地が破れたり、傷んだりしてしまいます。

水が滴らなくなる程度を目安に脱水をかけるようにしてください。

脱水機にかける前に、カーテンを取り出してたたみ直すと、更にシワが少なくなります。

ただ、ビショビショの状態でたたまなければならないので、重たいですし、床にしずくが滴ってしまいます。余裕のある時にトライしてみましょう。

ステップ⑥カーテンレールに干す

カーテンの脱水が完了したら、カーテンを干して乾かします。

カーテンは、カーテンレールに元通りに取り付けて乾かすと、省スペースでシワも少なく干すことができます。

「カーテンの干すスペースなんてない!」という方も安心ですね。

カーテンを干すときは、洗濯ものに含まれた水分を利用してシワを伸ばす半ぬれ干しがおすすめです。

完全に脱水せずある程度水分を含ませた状態で干すようにしましょう。

★カーテンがシワにならない干し方はこの記事で解説★

きれいに仕上がる『形状記憶カーテン』がおすすめ

洗濯機でカーテンを洗濯すると、小さなシワができたり、ウェーブが崩れたりすることがあります。

アイロンがけをすればきれいな状態に戻せますが、カーテン全体にアイロンをかけるとなるとかなりの重労働ですよね。

カーテンを「楽に」「きれいに」お洗濯したいときは形状記憶カーテンがおすすめです。

形状記憶カーテンは、シワがつきにくい加工が施されいます。

また、しっかりとウェーブがついているので、お洗濯しても裾が広がりにくく、開閉しても美しいドレープを保ってくれますよ。

★当店おすすめ形状記憶カーテン一覧★

【当店オリジナルデザイン】 さりげない小鳥が可愛い!POPな水玉模様の北欧柄ドレープカーテン

『パラキート イエロー』

3級遮光・形状記憶加工・ウォッシャブル。他では買えないオリジナルデザイン!北欧小鳥柄ドレープ

まとめ

カーテンの洗濯コースと洗濯方法について解説してきました。

カーテンは洗濯表示によって洗濯コースが変わります。

洗濯機洗いOKの場合は『大物洗いコース』『毛布コース』など、大物を洗うときのコースを選びましょう。

手洗いOK の場合は『手洗いコース』『ドライコース』『おうちクリーニング』など、デリケートな生地を洗うときのコースがおすすめです。

カーテン生地が傷まないよう、乾燥機は避け、脱水は短時間で行うようにしましょう。