冬の暖房器具といえば「こたつ」ですよね。

寒い冬はこたつに入ってゆっくり過ごすというのは「これぞ日本の冬!」といった感じがして私は大好きです!

最近はおしゃれなこたつが沢山あって、冬が終わってもこたつ布団を取り外したこたつをリビングテーブルとしてシーズン関係なく使うご家庭も増えています。

シーズン関係なく使えるこたつテーブルなら、季節が変わっても押入れに仕舞わなくていいので収納に悩む必要が無いのもありがたいですよね。

でも、こたつテーブルはシーズン関係なく使えても「こたつ布団はどうするの?」という問題があります。

こたつ布団は意外とサイズもあって、正直に言うと収納がめんどくさいですよね…。

そこで、『こたつ布団を収納するコツ』を解説したいと思います。

押入れにこたつ布団を収納するときの参考にしてくださいね!

目次

冬が終わったら「こたつ布団」はどうする?

こたつ布団の収納方法を解説する前に、こたつ布団を”収納 or 処分”で悩むと思います。

一度片付けると半年は押入れに仕舞うことになるこたつ布団は収納と処分、どっちを選びますか?

こたつ布団を収納する

こたつ布団を収納しておけば、来年の冬も同じこたつ布団を使うことができます。

それに、冬が過ぎても3月~4月はまだ肌寒い日があったりして、こたつ布団を使いたくなる日もありますよね。

こたつ布団を収納する利点

- 来年の冬も同じこたつ布団が使える

- 寒い日はこたつ布団を出して使える

- 寝具用の布団が足りない時の代用品として使える

こたつ布団を収納しておけば、ちょっと肌寒い日にこたつ布団を取り出して使うことができたり。

急に友達が泊りにきたとき、布団の代用品としてこたつ布団を使うこともできます。

こたつ布団を処分する

こたつ布団を処分すると、こたつ布団の収納場所に困らなくて済みます。

一人暮らしの方だと、部屋の収納スペースが限られるので、こたつ布団の収納場所に悩んでしまいますよね。

こたつ布団を処分する利点

- こたつ布団の収納場所に悩まなくて済む

- こたつ布団を片付ける手間が減る

- 来年の冬は新しいこたつ布団で気持ちよく過ごせる

いつまでも同じこたつ布団だとつまらない。

せっかく色んなデザインのこたつ布団があるのだから気分を切り替えるために、こたつ布団を新しくすることもあります。

こたつ布団を収納するか?処分するか?はこたつ布団の状態も影響します。

汚れが酷かったり、中わたがヘタッてきたらこたつ布団の変え時です。

どちらを選んでもいいように、こたつ布団の収納方法と処分方法を解説しますね。

こたつ布団を収納する前のお手入れ

こたつ布団を押入れに収納する前に、こたつ布団のお手入れをしましょう!

冬にこたつで友達や家族と一緒に鍋を囲んだりしませんでしたか?

その時、こたつに鍋のつゆを溢してしまったという人がいるのではないでしょうか。

冬の間に溜まった汚れをそのままにしてこたつ布団を保管すると、ダニやカビの発生原因になるので収納前に必ずお手入れをしましょう!

こたつ布団の洗濯

こたつ布団の洗濯表示を確認して、洗濯可能なこたつ布団だけ洗濯しましょう。

洗濯ができないこたつ布団には、中わたに綿やウールを使った物があります。

中わたが羽毛のこたつ布団も洗濯できないように思われがちですが、洗濯表示を確認すると家庭洗濯が可能な羽毛のこたつ布団もあります。

そのため、必ずこたつ布団を洗濯するときは洗濯表示を確認してから洗濯を行ってください。

洗濯できないこたつ布団は、粘着クリーナーで大まかな汚れを取り、水で薄めた中性洗剤をしみ込ませた雑巾で汚れを拭き取りましょう。

拭き終わったら、乾いた布で水分を拭き取ってください。

乾いた布を使っても乾きが悪い場合は、こたつ布団を乾かすために干しましょう。

こたつ布団を干す

こたつ布団を洗濯した後は、完全に水分が乾燥するまでこたつ布団を干してください。

洗濯したこたつ布団を水分が残ったまま収納すると、嫌な臭いがこたつ布団に残ったり、カビ・ダニが発生する原因になります。

洗濯した後のこたつ布団は日当たりが良く風通しの良い場所で完全に乾燥するまで干しましょう。

また、ご自宅の洗濯機で洗濯できない大きいサイズのこたつ布団はコインランドリーで洗濯できます。

コインランドリーなら乾燥機も使えるので、こたつ布団を干す手間が減って便利です。

洗濯できないこたつ布団でも天日干しすることをおすすめします。

天日干しをすることで、太陽からの紫外線によってこたつ布団の除菌と消臭を同時に行うことができます。

こたつ布団の天日干しは、1日で最も日の高い日中(10時~15時)に行うと天日干しの効果をより強く受けることができます。

こたつ布団がスッキリ収まる収納方法

こたつ布団のお手入れが完了したら、こたつ布団を押入れやクローゼットに収納します。

でも、押入れやクローゼットの収納は上手に仕舞わないと、来年の冬にこたつ布団を取り出すのが難しくなってしまいます。

- 収納ボックスケースで他の布団や毛布と一緒に収納

- 布団収納カバーで押入れの見た目もおしゃれに収納

- 布団圧縮袋でこたつ布団をコンパクトに収納

- 【番外編】こたつ布団をクッションとして使う

ここでは、3つの収納方法と番外編でこたつ布団を上手に収納するコツを解説しますね!

収納ボックスで他の布団や毛布と一緒に収納

寝具用の収納ボックスを使ってこたつ布団を収納する、という方法があります。

プラスチック製の収納ボックスは様々な物を入れて押入れやクローゼットに仕舞うことができます。

このプラスチック製の収納ボックスにこたつ布団と他の寝具(布団や毛布)を一緒に入れて収納します。

収納ボックスにはいろんな種類がありますが、こたつ布団を収納するなら出し入れが楽な収納ボックスを選びましょう。

- 収納ボックスは入れる物(量)で大きさを決める

- 出し入れが便利なキャスター付きの収納ボックスを選ぶ

こたつ布団を畳んで入れることができる収納ボックスはサイズが大きくなり重量もあります。

大きくて重量のある収納ボックスを押入れの上段やクローゼットの足元に仕舞うと出し入れが大変ですよね。

そのため、出し入れがラクなキャスター付きの収納ボックスがおすすめです。

キャスター付きの収納ボックスなら、布団で重くなった収納ボックスを女性でもラクに引き出すことができます。

それに、押入れやクローゼットの中に体を乗り入れて荷物を取り出す必要もないので、腰が疲れるといったことも少なくて助かります。

布団収納カバーで押入れの見た目もおしゃれに収納

布団収納カバーを使ってこたつ布団を収納します。

この布団収納カバーは持ち手がついていると、収納した後でも持ち運びができて便利です。

布団収納カバーは複数枚の布団をまとめて収納できる大きな物から、毛布1枚サイズの小さな収納カバーまで種類は様々です。

ただ、複数枚の布団をまとめて布団収納カバーに入れると重くて押入れから取り出せないということがあります。

また、複数枚の布団を重ねて一緒に入れると、上に重ねた布団は取り出しやすいですが、収納カバーの下に入れたこたつ布団が取り出せないといった事が起こります。

そのため、布団収納カバーでこたつ布団を収納する場合は、他の寝具(布団や毛布)とまとめて収納せずに小分けにして収納することをおすすめします。

- 取っ手がついた持ち運びがラクなサイズにする

- 防カビ・防ダニの機能がついた収納カバーを選ぶ

- 見た目が同じデザインの布団収納カバーで揃える

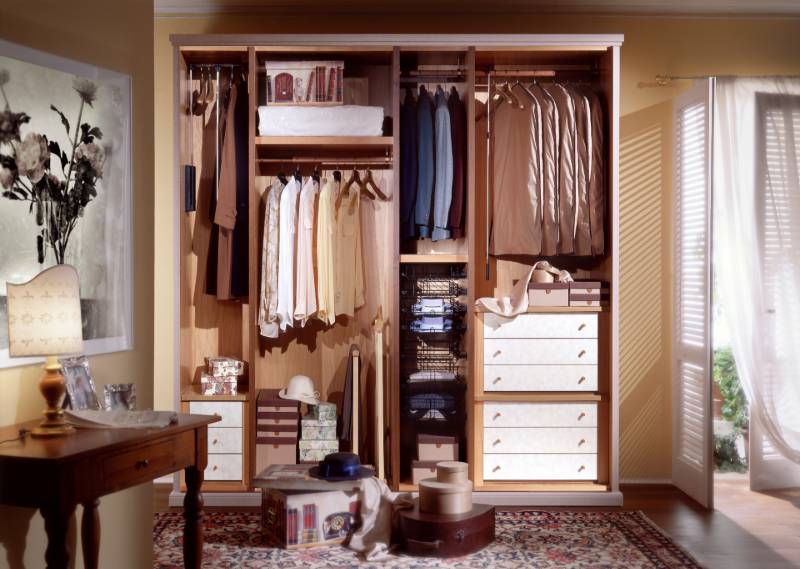

押入れやクローゼットは、襖や扉で中の様子を隠すことができるので、見た目を意識する人は少ないかもしれません。

中が見えないため、ついつい押入れに物を詰め込んでしまう人もいるのではないですか?

でも、無計画に物を収納すると、後で物を取り出そうとしたとき物が取り出せなくなります。

そこで、押入れに物を仕舞うとき、おしゃれに収納すれば楽しく整理整頓を続けることができます。

例えば、同じデザインの布団収納カバーを押入れに整然と並べてみるとおしゃれですし、なんだか気持ちが良いですよね。

収納も見た目を良くすると気持ちが良いですし、汚さないようにキレイな状態を維持しようとする意識が働くので、収納に見た目は大切です。

布団圧縮袋でこたつ布団をコンパクトに収納

布団圧縮袋でこたつ布団を圧縮して収納します。

圧縮袋を使えば、こたつ布団をコンパクトにして収納することができるので、収納スペースが限られている方にピッタリの収納方法です。

- 布団圧縮袋はバルブ式を選ぶ

- 圧縮袋のジッパーはスライダーを使ってしっかり閉める

布団圧縮袋には、ジッパー式とバルブ式の2種類があります。

圧縮袋でもっともポピュラーなのがジッパー式で、ジッパーの端に掃除機のノズルを差し込んで中の空気を抜くタイプです。

バルブ式はジッパーを閉めた後、圧縮袋の表面に取り付けられたバルブに掃除機のノズルを押し当てて空気を抜き取ります。

バルブ式は空気を抜いた後、バルブが空気の逆流を防いでくれます。

そのため、圧縮後に布団がふくらむといったことが少なく、しっかり圧縮された状態で収納できます。

ここまでが押入れやクローゼットにこたつ布団を収納する方法になります。

でも、押入れやクローゼットに収納スペースが無くてどうしてもこたつ布団が仕舞えない、という人もいるのではないですか?

そんな人は、こたつ布団を押入れやクローゼットに仕舞うのではなく、別の用途に使ってみるのはどうでしょうか。

【番外編】こたつ布団をクッションとして使う

こたつ布団を収納するスペースが確保できない場合は、こたつ布団をクッションとして使うという方法があります。

適当な大きさのクッションカバーを用意して、その中にこたつ布団を入れます。

(※こたつ布団が入る大きさのクッションカバーを選びましょう。)

必要なのはクッションカバーだけで、自分好みのカバーを使ってこたつ布団をクッションとして使うことができます。

クッションカバー以外に、布団をクッションやソファとして使える布団収納袋が販売されているので、これにこたつ布団を入れて使ってもいいかもしれませんね。

こたつ布団をクッションとして使えば、わざわざクローゼットに収納スペースを準備する必要がないので、片付けもラクになります。

押入れやクローゼットの収納テクニック

押入れやクローゼットから荷物を取り出すとき、「収納袋に入れた布団が邪魔で他の荷物が取り出せない!」という経験をした人はいませんか?

布団やこたつ布団はサイズが大きいため、押入れの中で他の荷物を取り出すときの邪魔になることがしばしばあります。

押入れの奥から荷物を取り出そうとして、収納袋の端が引っかかってイライラした経験が私もあります。

そこで、他の荷物を取り出す邪魔にならない、押入れやクローゼットの収納テクニックを解説するので参考にしてくださいね。

片付かない押入れとクローゼットの不要品を捨てよう

まずは、押入れとクローゼットを圧迫している不要品を捨てましょう。

断捨離やシンプリストなど、呼び方は自由ですが、物を減らすことで収納スペースの確保と整理整頓を行います。

押入れやクローゼットの中には、いつからあるのかわからない物や1回使っただけで押入れに放り込んだ物まで溜め込んでいませんか?

そういった物を処分することで、

不要品を分類する指標は3つあります。

- 季節ごとに1度は使う物

- 1年の間で1度は使う物

- 1年以上使っていない物

この指標の中で不要品に該当する物が「1年以上使っていない物」です。

1年以上使っていないということは、今後も使う機会は無いと思います。

その他にも要らない物はどんどん処分していきましょう。

- 一度しか袖を通していない服

- ネットショップの空段ボール

- 羽が壊れた扇風機

- 穴の開いた靴下

など

こうした不要品を処分すると同時に、フリマやネットオークションで不要品を売ることもできます。

自分が要らないと思った物が意外と高価な値段で売れたら嬉しいですよね。

棚やパーテーションを使って収納場所を整理する

不要品を処分したことで押入れやクローゼットにスペースが出来たら、棚やパーテーションを使って収納場所の区分けをしましょう。

押入れやクローゼットが整理できないのは、なんでも物を詰め込んでしまうからです。

詰め込んだ荷物同士が邪魔をして、取り出したい時に取り出せないという事が起きます。

そこで、棚やパーテーションで区分けして収納した物同士をしっかり分けてあげましょう。

棚は、100円ショップなどで購入できる小物入れ用の収納ボックスを重ねて使うと低コストで便利です。

パーテーションには、つっぱり棒を縦置きで使います。

つっぱり棒を2~3本用意して、押入れの中に縦置きでつっぱります。

こうすることで、つっぱり棒が簡易の壁の役目を果たしてくれて、布団収納カバーを立て掛けることができます。

また、収納バンドを使って大きな布団収納カバーをつっぱり棒に固定することもできるので、押入れの中で布団収納カバーが崩れて他の物が取り出せないというのを防いでくれます。

荷物同士の隙間を作ってカビ・ダニ対策

押入れやクローゼットに荷物を収納するとき、荷物同士と壁床に3㎝~5㎝の隙間を作りましょう。

3㎝~5㎝の隙間を作ると空気が循環するので、収納スペースの除湿ができます。

この隙間は荷物の配置を工夫することで作ることもできますが、収納アイテムを使うともっと楽に隙間を作ることができます。

隙間を作る収納アイテム

- 収納ラック

- 簀の子

- キャスター付き台座

など

一般的なカビ・ダニ対策として、据え置きタイプの除湿剤やハンガーラックに吊るすタイプの防虫剤(防ダニ効果あり)を使った対策が有名ですよね。

これらの対策も効果はありますが、「壁床に荷物を密着させない」だけでもカビ・ダニ対策になります。

荷物が収納スペースの床や壁に密着していると、そこに湿気が溜まってカビやダニの発生原因になります。

そこで、簀の子や収納ラックを使って、壁床と荷物の間に隙間を作ります。

また、荷物と床壁の間に隙間を作ると、荷物が取り出しやすくなるという利点もあります。

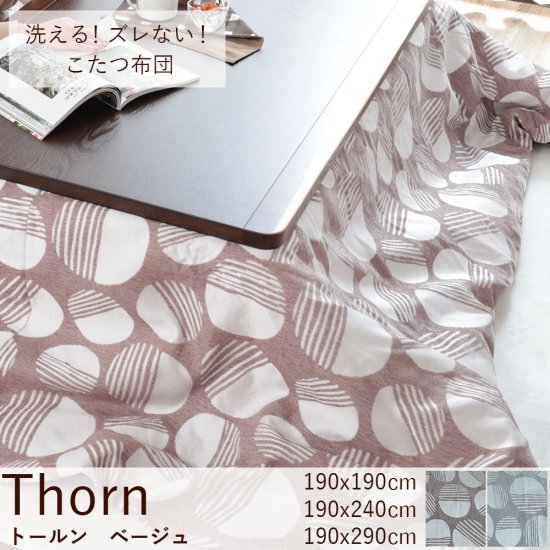

お手入れラクラクのおすすめこたつ布団

分厚く大きなこたつ布団も、洗濯機で洗うことができればお手入れしやすいですよね。

こちらのこたつ布団はカバーの取り外しが可能なので、家庭用洗濯機で丸洗いができます!

収納も中わたとカバーを分けて収納することができ、中わたはクッションカバーに入れてクッションとして再利用することもできます。

おしゃれな幾何学模様のこたつ布団。

白いボアの縁取りがかわいいですよね。

ふわふわとした手触りがクセになります。

こたつ布団もお手入れがラクなポリエステル製なので、収納前のお手入れも負担が少ないのは助かりますね!

こたつ布団を処分する方法

こたつ布団を収納するのではなく、廃棄する場合の処分方法について解説します。

こたつ布団の処分方法は、市区町村によって違います。

粗大ごみとして回収申し込みが必要な場合、通常ごみの可燃物回収と一緒に出すことが出来る場合など。

粗大ごみの処分については、お住いの市区町村によって処分の手続きが違うので、各市区町村の役場またはホームページで確認をしてください。

ここでは、よくある処分方法の中から粗大ごみの回収申し込みを行った場合の手順をご紹介します。

手順1.粗大ごみの回収申し込み

粗大ごみの回収申し込みを電話またはインターネットで行います。

申し込み方法は電話が一般的です。

最近はインターネットで粗大ごみ回収の申し込みができる市区町村も増えています。

他の申し込み方法として、役場窓口、ファックス、ハガキ等があるようです。

手順2.粗大ごみ処理手数料券を購入

粗大ごみ回収の申し込みが完了したら、「粗大ごみ処理手数料券」を購入します。

粗大ごみ手数料券の購入場所はコンビニ、スーパー、郵便局など市区町村指定の場所で購入できます。

こたつ布団(お布団)には、200円ほどの粗大ごみ処理手数料券が必要です。

※お布団は4枚までまとめて処分することができます。

※まとめられる枚数は市区町村ごとに違います。

※「粗大ごみ処理手数料券」の購入金額は市区町村で違います。

手順3.こたつ布団を粗大ごみとして出す

購入した粗大ごみ処理手数料券を処分するこたつ布団に貼ります。

指定された粗大ごみ回収場所にこたつ布団を出します。

あとは、市区町村の回収業者がこたつ布団を回収してくれるので、これでこたつ布団の処分は完了です。

こたつ布団は粗大ごみに分類されるで、処分するときは必ず市区町村の処分方法に従って処分を行ってくださいね!

まとめ

こたつ布団を収納する時期は気温が暖かくなってきたら収納してもいいでしょう。

こたつテーブルはそのままテーブルとして使って、こたつ布団だけ片付ければ収納もラクですよね。

ここで解説した収納方法を参考に、こたつ布団を収納してみてください。

また、押入れやクローゼットにこたつ布団の収納の仕方が悪いと湿気でカビやダニが繁殖してしまう危険があります。

収納する際には、こたつ布団の掃除と洗濯をして、清潔な状態で湿気対策を行ってから収納するようにしてくださいね。